近日,我院教师毛业伟博士与其合作者,中国科学院上海天文台林琳博士和中国科学技术大学孔旭教授等,利用中国科学院国家天文台兴隆观测站 2.16 米望远镜的观测,发现星系 NGC 2403 中的恒星形成区内部氧元素丰度具有明显的径向变化;通过比较分析不同氧元素丰度指针,毛业伟等研究人员进一步发现这样的变化主要是由于恒星形成区电离态径向梯度引起的。基于这项工作的研究论文已于近日在国际著名的天文学期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上发表。中国科学院国家天文台和中国科学技术大学天文学系均报告了此项研究成果。

目前,对星系的恒星形成区内部的光谱分布性质的研究较少,氧元素丰度径向变化仅在星系 M33 的两个恒星形成区(NGC 595 和 NGC 588)中通过积分场摄谱仪(IFS/IFU)的观测被发现。这次在同一个星系的超过 10 个恒星形成区中发现径向梯度特征,表明元素丰度计算对电离态的敏感,是一个普遍且不容忽视的现象,元素丰度指针背后的物理内涵远比人们此前想象的复杂。毛业伟说:“相比于积分场摄谱仪,长缝摄谱仪的观测虽然不能对单个恒星形成区进行全覆盖,但是在相同时间内却可以观测更多的尤其是尺度较大的恒星形成区从而获得更大的样本。长缝摄谱仪的这个‘大样本’优势让我们得到了更多的观测实证。”

这项工作的创新之处在于对长缝光谱数据的空间分解抽取,即在数据处理时,对于每一个恒星形成区,抽取其内部不同半径处的光谱,从而得到一组由内到外的径向光谱。目前,对河外星系中恒星形成区的光谱研究基本都是对恒星形成区进行整体测量,把一个恒星形成区综合成为一个点,然而这样就失去了发现恒星形成区内部随空间位置变化现象的机会。毛业伟说:“其实我们观测的最初目的也是对恒星形成区进行整体测量,但是在数据处理时我们发现观测到的 NGC 2403 中的恒星形成区都非常的大而亮,可以尝试抽取其内部的光谱进行空间分解研究。对单个恒星形成区不同半径处光谱的抽取,实际上是对不同电离态进行自然采样 —— 因为电离态本征地从恒星形成区中心到边缘逐渐降低 —— 这种采样不需要借助其它观测特征,因此最为准确。可是对于长缝摄谱仪的观测数据来说还没有对目标源进行空间分解抽谱的先例,我们只能自己探索技术路线。”经过不断地尝试、分析、检查、论证,研究人员最终解决了数据处理过程中遇到的各种问题,收获了可靠而有趣的结果。

“这项工作中有一点儿让人觉得遗憾的地方是我们没有探测到光谱中的‘极光线’并由此得到电子温度,因此在结果中就没有氧元素丰度的标准参照。”毛业伟说,“没有发现‘极光线’是因为这些谱线的信号本身就非常弱,特别是在 NGC 2403 这样金属丰度相对较高的星系中,它们的信号强度在 2.16 米望远镜的探测极限以下。我们正考虑未来申请更大口径望远镜的观测来完善这项课题的研究。”

国际著名天文学家,剑桥大学教授 Robert C. Kennicutt, Jr.(曾任剑桥大学物理学院院长、剑桥大学天文研究所主任、《天体物理学杂志》主编)对这项工作给予了很高的评价:

"The detection of a radial gradient may be completely new. Not many papers have investigated internal variations in the strong line abundance indices, and as the authors have shown it really exposes the systematic errors with the ionization sensitive of these indices. Whether these contribute to the well-known abundance discrepancies between auroral lines and nebular models remains to be demonstrated, but the variations in line ratios are interesting in their own right."

(译:“这项工作所观测到的径向分布梯度可以说是全新的发现。目前还没有很多研究论文涉及强线丰度指针在恒星形成区内部的变化,而这篇论文的作者所展示的径向变化确实揭露了经验丰度的系统偏差与强线指针的电离敏感性相关。尽管电离参数的影响是否可以完全解释普遍存在的极光线丰度和星云模型丰度之间差异仍然有待证明,但是这项工作所发现的发射线流量比的变化本身就非常有意义。”)

恒星形成和光致电离领域专家,西班牙格兰纳达大学副教授 Monica Relano-Pastor(曾利用积分场摄谱仪的观测在M33 中的两个恒星形成区中发现强线指针的变化趋势)也给出了如下评论:

“This is a very nice piece of work which sheds light onto the limitations of some of the commonly used emission line ratios to derive an accurate measurement of the oxygen abundance in the interstellar gas. The variations of the emission line ratios in the interior of the star-forming regions presented in this study could be a good scientific case to follow up with integral field spectroscopy which would cover the whole of the star-forming regions. ”

(译:“这是一项非常出色的工作,它揭示了被广泛使用的一些发射线流量比在准确测量星际气体氧丰度方面所存在的局限性。这项工作展示的发射线流量比在恒星形成区内部的变化作为一个很好的科学案例,补充并延续了此前的对单个恒星形成区全覆盖的积分场光谱研究。”)

该项目得到国家自然科学基金、科技部、中国科学院和广州大学的支持。

【附图】

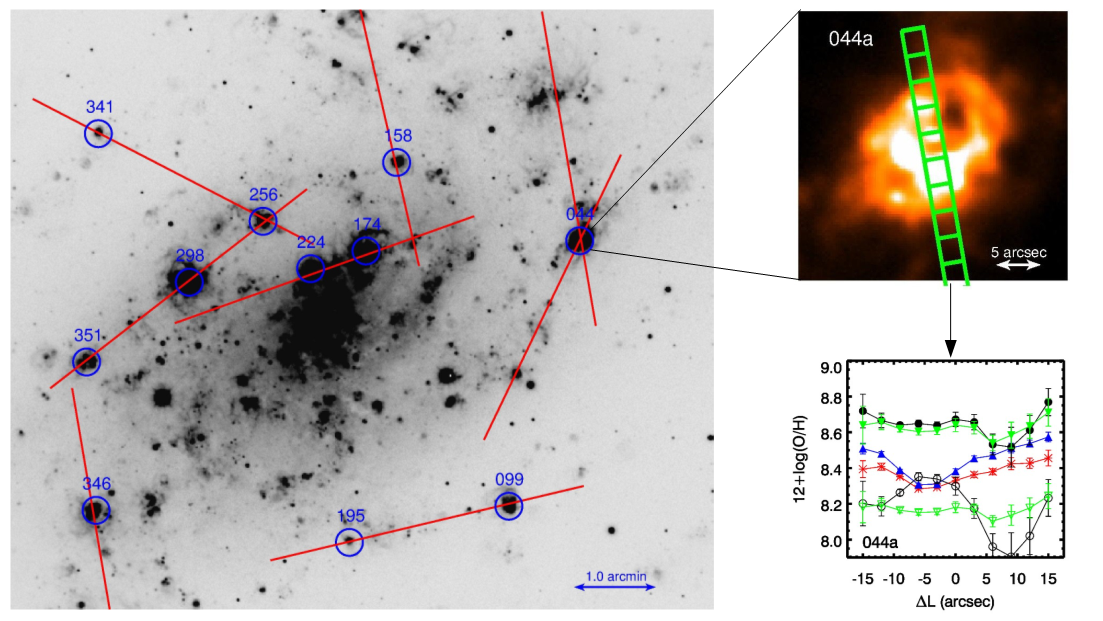

图 1. 左图:光谱观测时的狭缝位置和转向示意图。背景图片是扣除连续谱的 Halpha 窄波段图像(由美国 Kitt Peak 国家天文台的 2.1 米望远镜观测得到);蓝色圆圈圈出了这项工作中研究的恒星形成区,图中的数字是它们在 Sivan et al. (1990, A&A, 237, 23) 中的编号;红色实线表示狭缝;图片右下角的箭头表示长度标尺,图片方向为上北左东。

右上图:抽谱时采用的抽谱孔径的大小和位置,以 044 号恒星形成区为例;背景图片截取自左图;044 号恒星形成区在不同的狭缝转向的情况下观测了两次,得到两组数据,这里展示的是其中一组数据的抽谱孔径,以 044a 表示;绿色方框表示抽谱孔径;图片右下角的箭头表示长度标尺,图片方向为上北左东。

右下图:由 6 种不同的经验方法分别得到的氧元素丰度在恒星形成区中的径向分布图,以 044a 的数据为例;图中的纵坐标是氧元素丰度,横坐标表征距恒星形成区中心的距离;图中数据点的不同颜色和符号用以区分不同方法得到的结果;这些径向轮廓表现出非常明显的差异,特别是 O3N2 和 N2 的结果呈现出从中心向外上升的梯度,说明这两种指针对电离参数最为敏感。

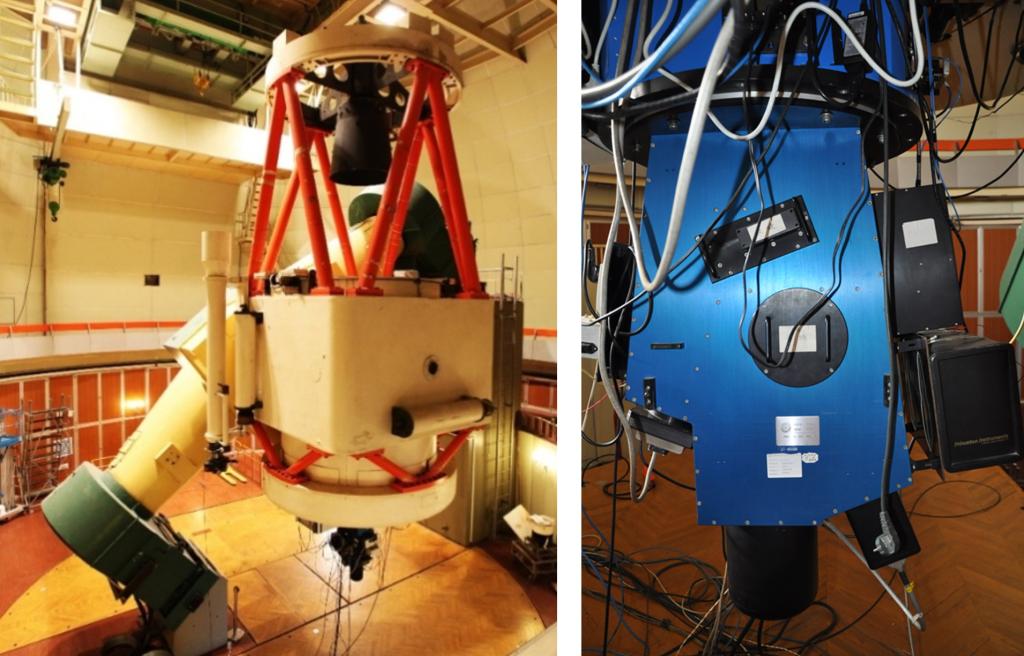

图 2. 该成果所使用的中国科学院国家天文台兴隆观测站的 2.16 米望远镜(左图)和 OMR 低色散长缝摄谱仪(右图)。

研究论文链接:

https://doi.org/10.3847/1538-4357/aaa29e

https://arxiv.org/abs/1801.07406

中国科学院国家天文台的报道:

http://www.nao.cas.cn/xwzx/kydt/201803/t20180305_4969675.html

中国科学技术大学天文学系的报道:

http://astro.ustc.edu.cn/news/201803/t20180307_291210.html